他们利用同样话术的视频不断地吸引家长的注意力,用戏剧化的语言去戳家长的痛点,让家长破防。

然而,在他们发出来的视频中,底下的小黄车里却挂着链接课程——“只需1元即可获得名师规划成长路径”。

看似低至1元的报名费只是诱饵,其最终目标是通过层层引导,让家长落入高价学费的陷阱。

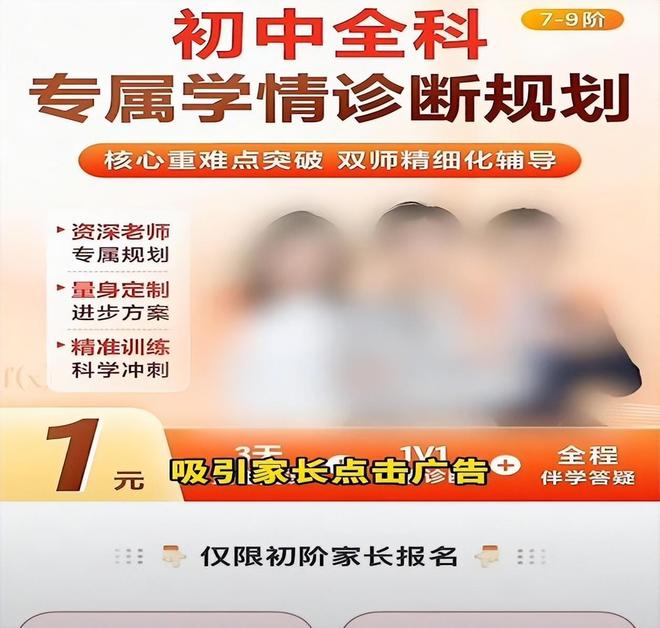

比如某机构推出了“清北学霸班”,仅需1元即可领取相应的教辅资料和名师诊断。

家长下单购买后就会弹出“添加助教领取资料”的信息,添加微信好友后助教会发来对应年级的课程资料。

随后家长们被老师邀请进一个社群里,老师们便在群里推销高价课程,不停地夸奖课程的含金量。

清北学霸班的标价是13720元,假如长时间不买课,还会被助教通过语音电话、微信不断“轰炸”课程信息,反复推销。

不仅如此,机构还会在群里面安排工作人员假扮家长,询问课程信息,并在群内发付款截图制造名额紧张的现象。

在这种社群推销下,家长们眼看着咨询的人越来越多,名额越来越少,想着自己的子女也不能落后,心急之下便交了学费。

还有家长花了1万4000多,只为了带孩子学奥数。但学习效果真的如培训机构说的那样好吗?

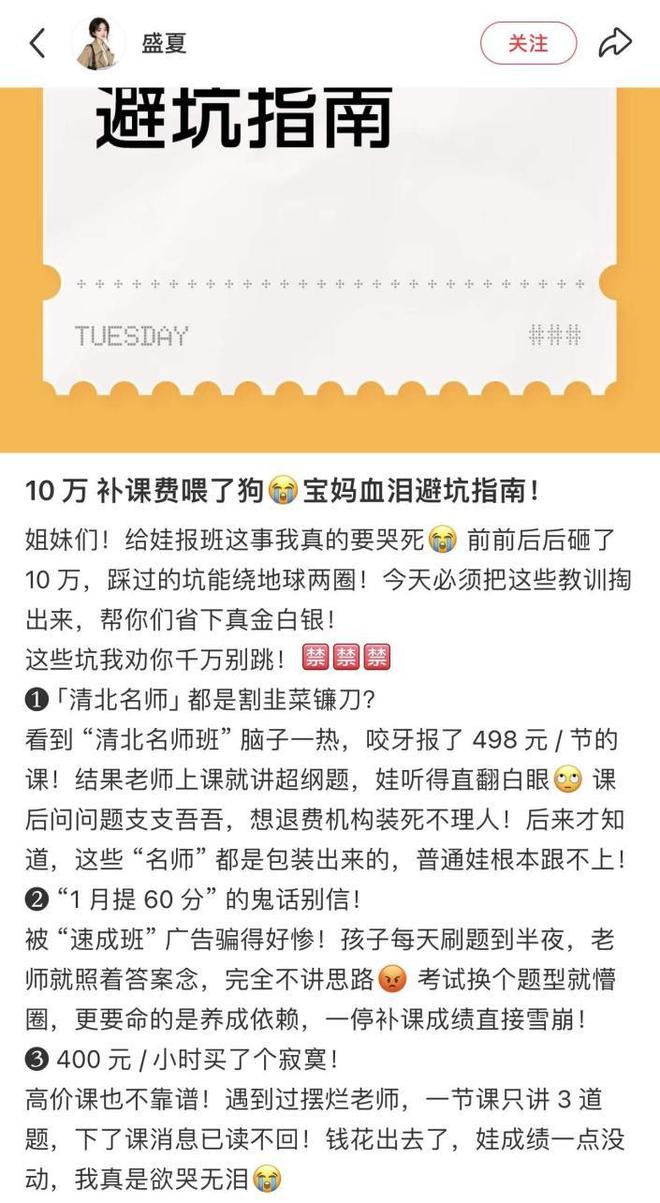

网友盛夏为了给娃提升学习成绩,她咬牙报名了498/节的“清北名师”课程,前前后后砸了10万的补习费。

网友本以为给孩子找了位名师辅导,谁承想老师讲课的内容与孩子现阶段的水平不符合,孩子根本听不明白。

那些所谓的“1月提60分”更是骗人的套路,孩子每晚刷题到深夜,只是硬性背答案,不懂解题思路,换个题型就无从下手。

其实家长也清楚自己家的孩子是什么水平,但是为了那一丝能够培养孩子成才的希望,家长还是毅然掏出了这笔学费。

“双减”政策落地后,虽然学习和作业上的负担有了显著的减轻,但因为教育资源分配的不均,在全面内卷的大环境下,不少地方小学还没毕业等待孩子的就是升学压力。

再加上家长们存在的“自家孩子不能输”的思维,催生了“揠苗助长-提前学”的社会现象。

这原本是为了保留孩子的天性,让孩子过一个快乐的童年,但当孩子上到小学,语文教材的第一课却是认字。

从未学过拼音、学过汉字的学生很难跟上老师课堂上的进度,这就诞生了“幼升小衔接班”。

为了让孩子跟上进度,家长们都会在上小学前的暑假不约而同地选择为孩子报名。

而这些“幼升小”的费用也不便宜,以某辅导班为例,30天的全科班学费就要2580元。

家长们本以为小学阶段自己还能指导,但自己曾经学的知识点与现在大大不同,只能把孩子送到晚辅班。

到了初中,有机构推出课程压缩班,利用孩子的假期,把初中的知识点学完,美其名曰抢夺先机。

上了高中,随着高考的竞争加剧,也导致了部分家长想要让学生提前规划好培养路径,提升孩子的核心优势。

按照常理来说,考上大学后,不少学生都是选择出去旅游放松一下,但现在的学生却在高三毕业的假期里,被家长送进了校外辅导。

一些培训机构瞄准高考结束后的“空窗期”,推出大学课程提前学,帮助学生提前进行知识布局。

据工作人员透露,政治学费14800元,英语学费17800元,报名双科可以相对优惠,且报名人数不在少数。

根据企查查统计,企业名称/经营范围/品牌名称中带有“培训机构”字样的企业就有411604家,而成立年限5~10年的,仅有114387家,近15天就成立了1337家企业。

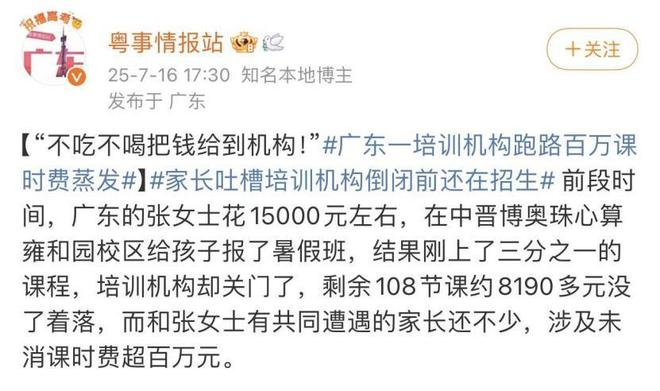

本想培养孩子兴趣,没想到机构中途跑路,剩下108节课、八千多元学费全打了水漂。

张女士表示,自己是工薪阶层,为了送孩子上心算班,也是省吃俭用把一个月的收入都交给培训班,现在培训门店突然关门了,自己也是无处申诉。

同样遭遇的家长不在少数,涉案金额超百万元。家长投诉无门,而培训机构却赚得盆满钵满。

以某大培训公司为例,2025年1-6月份,实现收益达到19.16亿,归母净利润为2.3亿元。

在如今的教育改革下,如何解决“教育恐慌”才是重点,而这,少不了多方共同协作。

其次平台对这些贩卖焦虑的视频不提供流量倾斜,加强审核力度,还网络一片清净。

而家长们则要根据孩子的意愿帮助孩子规划未来,不是把孩子拴在手里不肯放手。

教育的重心,不应是将孩子束缚于书桌成为被动学习的工具,而应是激发其内在动力,培养独立的思考能力和自主人格。

教育从来不是一刀切,也不是按照标准规范培养,让孩子按照自己的节奏成长才是教育的核心所在。

3.中国证券报·中证网:《学大教育:2025年上半年净利润2.3亿元 同比增长42.18%》