另外,对于好奇宝宝和好学宝宝,请爸爸妈妈继续往下看,咱们的中国传统乐器各个都大有来头,每一件乐器后面都藏着丰富的知识和典故呢!

古筝是大家再熟悉不过的一种弹奏乐器了。书中有伯牙子期的惺惺相惜,琴里有《高山流水》的乐曲高妙,知音难寻。但是,这么多年过去了,大家对于它的“出身”众说纷纭。

有说是因为,父子、兄弟、姐妹争一种叫做瑟的乐器,然后分成了筝的。有说是一个叫蒙恬的人造的。还有说因为“施弦高急,筝筝然也”,就是用声音命名的。

传说战国时期有一种兵器,叫做“筝”。人们在行军打仗的时候,偶然试着给它加了一些琴弦,意外发现呢,它拨动的时候就会特别悦耳动听。于是乎,就在战争以外,它就成了大家消遣小憩的乐器。

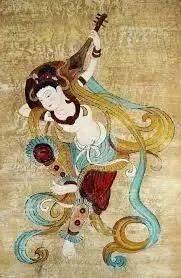

当大家看到敦煌著名的《反弹琵琶》的形象,是不是脑海里有许多小问号:为什么要反弹琵琶呢?难道不怕重心不稳吗?

当我们查阅古籍,《释名·释乐器》中说道:“批把本出于胡中,马上所鼓也。推手前曰批,引手却曰把,象其鼓时,因以为名也。”

也就是说,琵琶这种乐器呀,它来自胡人。而胡人是游牧民族,他们平时会在马上演奏这种乐器。那为什么叫琵琶呢?向前弹就是“批”,向后挑即为“把”,如此得名。

其实这件乐器的起源也是有多重猜测的,有说胡人传入,有说中亚或者西亚传入的,也有说是乌孙......但是无论如何,这件乐器在汉朝时就已经很常见了。

“我有嘉宾,鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧,承筐是将。”周代诗歌集《诗经》中《小雅·鹿鸣》里就有一首宴饮诗,在描绘乐器演奏中,就已经有了“笙”这件乐器。据说,远在3000多年前的商代,我国就已经有了这种吹奏簧管乐器的雏形。

在周朝时,笙甚至还是一种官名,是总管教习吹竽和笙等乐器。一直到唐代,竽和笙这两件乐器经常会同时在乐曲中出现,而宋代过后,在教坊十三部中,竽就消声匿迹。

由于笙的声音特别笙浑厚有力,但音域不广,所以多用于伴奏或者合奏,很少独奏。我们现在听到的许多代表曲目,都是改革开放以后写的,比如《孔雀开屏》、《凤凰展翅》等等。

然而,在历史上,据宋末学者陈元靓在《事林广记》记载,还真发生过这么一件趣事,而且还是在皇帝的宴会上呢!

曾经有一位叫做徐衍的乐师,在一场宫宴上,要为皇帝大臣们演奏二胡。然而,在演出的中间,突然断了一根弦。如果按照小说的节奏走,那可能就是“有大事发生了”。然而这位名叫徐衍的乐师技艺高超,而且拥有特别强大的心理素质,临危不乱,愣是用另外一个弦奏完了全曲。(“熙宁中,宫宴,教坊伶人徐衍奏嵇琴,方进酒而一弦绝,衍更不易琴,只用一弦终其曲。”)

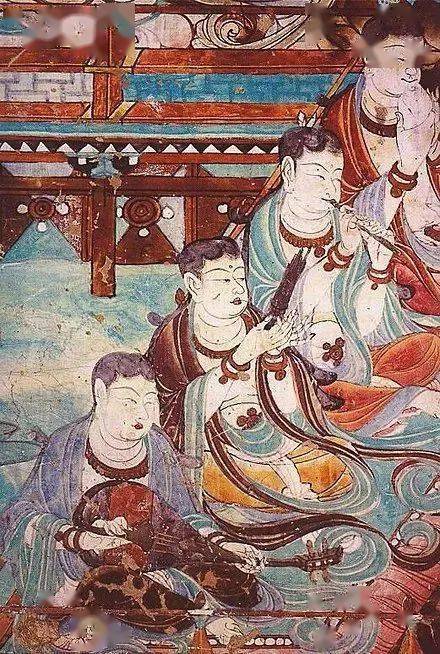

我猜许多人可能对壁画中的的这个乐器感到熟悉又陌生吧?这个有个大大的圆肚子的乐器,叫做阮,全称为“阮咸”。

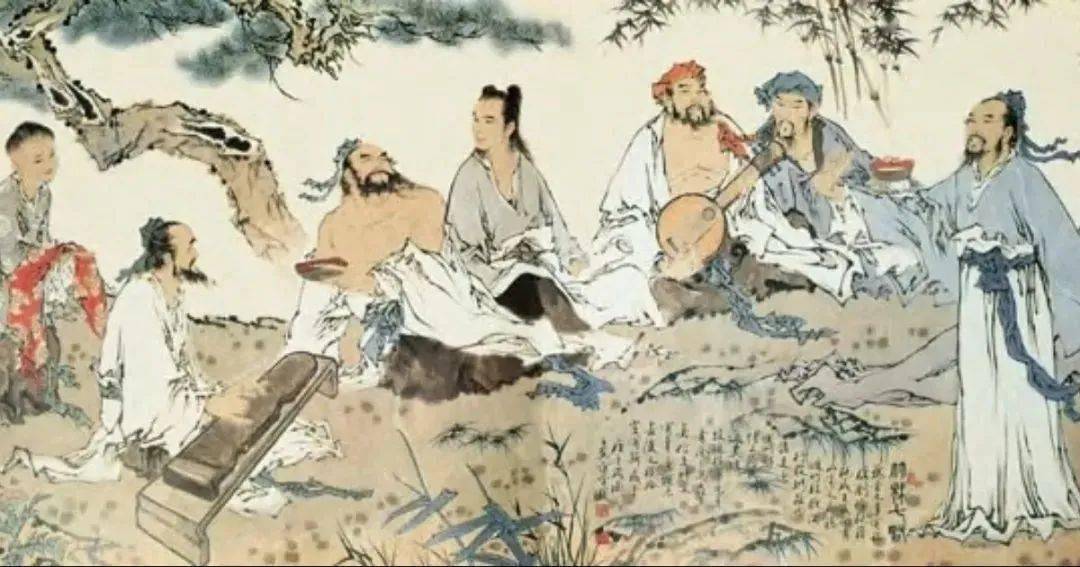

知识绿洲的你们,听到这个名字是不是觉得很耳熟?还记得魏末晋初的竹林七贤的名字吗?山涛、阮籍、刘伶、嵇康、向秀、王戎,还有一位就是阮咸。你们现在想的也没错,阮这个乐器,还真是以他命名的。

小提示:据说,阮咸是一位杰出的音乐家,而他特别擅长一种乐器,就是有这种圆圆的肚子的这种。但是,有很长一段时间,大家并没有给这种乐器一个固定的名字。

直到唐代开元年间,唐代的人们去“考古”,从阮咸的墓中挖出了一件土铜制琵琶,于是乎大家就以“阮咸”的名字命名了,简称为“阮”。即:“此阮咸所作器也,命易之林,弦之,其声高雅,乐家遂谓之阮咸。”(还记得我前面提示过了什么吗?)

一般来说,如果这个乐器的名字可由单字表意,比如瑟,筝,钟,这样的乐器发源地就是我们华夏大地。而类似“琵琶”这样多字命名的,大多是由国外传进来的。

此外,如果乐器是方(包括长方形)、圆的规则对称形状的一般是华夏大地的乐器,不规则的形体,比如二胡、琵琶、马头琴、艾介克等就是外族传入中原的乐器。

*根据文化和旅游部9月18日发布的最新通知,剧院演出场所观众人数不得超过剧院座位数的75%,此次演出每场仅开放300个座位。